Маша Шмидт, художник, сценограф, арт-директор кино, участник многочисленных международных арт-проектов, выставляет свои работы в Париже и других европейских столицах уже более тридцати лет. В Москве конца 1980-х Шмидт окончила Художественно-промышленную академию имени Сергея Строганова, потом уехала во Францию, где продолжила образование в парижской Национальной академии художеств и на факультете изящных искусств в Сорбонне.

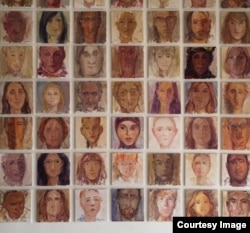

Последние по времени большие проекты Шмидт включают в себя живопись и монументальную инсталляцию, она занимается созданием костюмов для театра и кинодекораций, разрабатывает циклы педагогических экспериментальных арт-программ, в том числе детских. Работы Шмидт хранятся в музейных коллекциях во Франции, Грузии, Украине, Бахрейне, Румынии, Колумбии, Италии, России. В Москве последняя выставка ее полотен прошла за год до начала войны против Украины, в галерее Artstory.

В интервью "Свободе" Маша Шмидт рассказывает об особенностях новой парижской художественной жизни и русскоязычном арт-комьюнити в Париже, о своем отношении к творчеству и о вызовах, которые ставят перед художникам новые технологии и искусственный интеллект.

– Маша, когда беседуешь с живущим во французской столице художником, в голову прежде всего приходят Монпарнас и Монмартр, однако теперь, полагаю, эти районы куда больше привлекают туристов, чем людей искусства. Скажите, где бьётся сейчас художественное сердце Парижа? Бьется ли оно вообще?

– У Парижа, безусловно, высочайшая художественная репутация. Эта репутация заслужена, но слегка подточена во второй половине XX-го и в начале XXI века. Дело в том, что современное искусство распылилось, существует множество его центров. Так что Париж теперь – важная, но совсем не главная столица современного искусства. Нет больше Монмартра и Монпарнаса в качестве главных точек художественного притяжения, теперь эти районы – всего лишь туристические и музейные места.

В Париже так много воспоминаний о великом, что, кажется, это великое никуда не может деться, но если говорить о современном искусстве, то, как и в других столицах, оно распылено в ткани города. Зависит от того, что вы ищете – площадки современного искусства, музеи, экспериментальные студии. Есть, например, Palais de Tokyo, дворец Токио, который собственно к Токио отношения не имеет, зато выставляет в своих залах суперрадикальное современное искусство. Есть XIII-й район, новый район высотных зданий, где сосредоточен стрит-арт. Всё специализировалось, как и в других сферах вне культуры, вы же не думаете, что искусство чем-то отличается от жизни? Вокруг те же самые сумасшествия множественности. Принцип теперь такой: ты можешь отыскать в определенном месте то, что хочешь посмотреть – идёшь туда-то конкретно, чтобы получить именно вот это.

То, что, собственно, составило репутацию Парижа – это открытость к новым течениям в искусстве, начиная, думаю, от прогремевших больше других импрессионистов. Трудно сказать, кем этот список заканчивается, в связи с тем, что никакого конца у него не видно. Не могу сейчас в Париже назвать конкретную художественную группу, которая меняет историю искусства. Скорее, можно рассуждать об этом на уровне личностей, говорить о географии или отдельных художественных центрах, где что-то конкретно интересное выставляется или производится. Современный мир слишком взболтался, капли этой странной эмульсии разлетаются по всему миру, среда искусства стала проницаемой.

– Но для вас существует понятие французской или парижской художественной среды?

Отыскать главный нерв искусства сейчас сложно

– Да, и я ощущаю эту среду буквально кожей, выходя на улицу. Но я человек в этом смысле не типичный, я очень люблю Париж. Парижем обычно восхищаются туристы, но не люди, которые здесь живут. А я невероятно люблю этот город, мне Париж кажется бесконечно сложным, бесконечно прекрасным, бесконечно меняющимся. Художественная среда присутствует, но и она постоянно меняется: Париж всё-таки большой, сложный, дорогой город, в котором молодому художнику за два су теперь не пообедать. Здесь очень мощная культурная жизнь, потому что в Париж, безусловно, едет всё и отовсюду. Очень сложно не увидеть в Париже его художественного разнообразия, город бесконечно пульсирует событиями, в том числе в изобразительном искусстве.

Да, отыскать главный нерв искусства сейчас сложно. Помимо прочего, мы настолько европоцентричны, что считаем: всё должно твориться в каких-то специальных, привычных нам местах. Как приедешь туда – можно вставлять пальцы в любую розетку, и сразу художественная энергия бьёт! На самом деле, всё устроено гораздо сложнее и намного интереснее. Существует множество художественных центров и вне Европы. Вот в ближайшее время намереваюсь не опоздать, в отличие от своего обыкновения, на биеннале в Индии, в штате Керала. Это мощная выставка, которая продолжается несколько недель, куда приезжают художники со всего мира, и из Индии, и из других стран Азии, и из Африки. Африканское искусство, кстати, сейчас интересует весь мир. Так что если хотите почувствовать современное искусство – придётся перемещаться по всему глобусу.

– Вы получили классическое советское художественное образование, а потом отправились в Европу. Похожим образом начинались творческие биографии множества русских художников, начиная от Карла Брюллова. Скажите, в Москве и в Париже – разное художественное образование? Чему вас учили в Москве тому, чему не учили в Париже?

– Опыт любого художника, который кардинально меняет место жизни, уникален. То, кем я была в юности, и то, что со мной произошло потом, произвело во мне сильные изменения. Я начинала учиться живописи в СССР и считалась кем-то вроде вундеркинда (хотя чаще так говорят о музыкантах и танцовщиках). В общем, говорили, что я прекрасно рисую, и я прошла через всю обязательную череду детских "художек". Потом была Строгановка. Всё, что там преподавалось, считалось истиной в последней инстанции. В Строгановке просто "на художника" было учиться сложно – тебя определяли в художники, например, монументалисты, или в художники-дизайнеры, или в художники интерьера. Тебе придавали некую функцию, которая дополнительно оправдывала призвание быть художником.

В Строгановке учили понимать паттерн, поскольку предполагалось, что есть один главный вид рисунка. Не совсем классический, скорее меланж классики и соцреализма. Очень интересное направление, очень интересный навык, не так уж и легко было им овладеть, и мы обязаны были делать то, что нам предлагали и чего от нас ожидали. Я это воспринимала ровно так и старалась на самом деле, чтобы меня не вышибли. Вне сомнений, внутри такого подхода нет никакой свободы и никакого поиска. Слово "поиск", пожалуй, подчеркну тремя жирными чертами. Там вообще нечего было в этом смысле ждать, я имею в виду в учебной академической программе. То есть ты мог делать что-то "офф", если у тебя оставались физические, душевные и, главное, творческие силы. В то же время всё это оказалось, я бы сказала, не страшно, потому что ты просто воспринимал правила Строгановки как своего рода блок, но останавливаться на нем было совершенно не обязательно.

Главное искусство, остальное прикладывается

В Париж я приехала в 1990 году. Уже по дороге из аэропорта, глядя в окно, понимала, что отдаляюсь от всех этих теней предков, взывающих ко мне из могил. Может быть, среди них не обязательно был Карл Брюллов, но все остальные точно присутствовали. Да, я произросла на очень интересной, мощнейшей творческой почве, и вот мои великие предшественники осуждающе смотрели на меня - все эти люди, которые точно знали, что и как в искусстве правильно делать. Ещё мне повезло, я приехала летом. Знаете, там был такой свет, что я чуть не зарыдала. Это было так красиво: в воздухе передо мной плясали микроскопические частички пыли, смешанные с золотистым светом, у меня слезились глаза. Я попала в другой мир, это было вот примерно как в кино. Понимаю, почему в Париже, а не в каком-либо другом пространстве, родился импрессионизм.

– Вы себя считаете русским художником? Или вы парижский художник, или вы французский художник?

– Надеюсь, что я вообще не об этом. Да, безусловно, я художник, который родился в России, но сомневаюсь, что по стилю работы меня русские художники приняли бы за своего. Вообще думаю, что это опасная вещь –художника привязывать к месту, хотя для некоторых художников, похоже, это очень важно. Ну есть же художники, которые глубоко привязаны к своим корням, которые могут переехать за тридевять земель и привезти эти корни с собой! Думаю, что я сильно, сильно, сильно изменилась, истратив на это очень большое количество энергии. И, в общем, этому рада.

– Существует ли сейчас как отдельное понятие русский или русскоязычный художественный Париж?

– Интересным образом я провела первые два десятилетия своей парижской жизни в довольно мощном отрыве от всего русскоязычного. Просто потому, что так сложилось: я попала в очень интернациональный круг, в котором мне было страшно интересно. То есть я не особенно рвалась искать "своих". Я не тот человек, который, приехав куда-нибудь, стремится вновь услышать родной язык, посмотреть в глаза людям, которые имеют похожий опыт и общее с тобой детство. Так что у меня не было страстного желания срочно быть только в русской тусовке.

Русскоязычное комьюнити в Париже, конечно, есть, и за последние годы оно разрослось. Очень многие художники убежали из России, здесь и у них происходит художественная деятельность. И у меня были в этом комьюнити прежде и есть сейчас друзья. С другой стороны, можно ли называть их русскими художниками? Я не уверена. Это разные люди, жизнь которых проходит в разных странах, просто временами они и в Париже работают. Иногда я делаю проекты вместе с людьми, которые тоже в своё время жили в Советском Союзе или в России, но у меня нет ощущения, что это некоторый профессиональный стейтмент – дескать, мы вместе работаем потому, что мы все из России. Тут главное искусство, остальное прикладывается.

Непонятно, что вообще рисовать в ситуации такой войны, зачем рисовать, как рисовать

Конечно, в Париже существует и крепкая русская художественная традиция. Русские художники часто бывали и жили в Париже, часто останавливались и оставались в Париже. Есть художники, которых мы по инерции по-прежнему считаем русскими, хотя они провели большую часть своей жизни во Франции и совсем не обязательно при этом были русскими. Тому есть масса примеров, ну, я не знаю, еврей с территории нынешней Беларуси Марк Шагал, например. Все как-то считают его немного своим – ну как же, потолок Оперы расписал, поэтому он теперь уже наш! Но художник имеет право перемещаться в пространстве и становиться "общим", а не оставаться национальным художником.

– Для того, чтобы произведение искусства приобрело общественное звучание, оно не обязано прямо апеллировать к объекту и цели своего творчества. Выступать против войны не обязательно, рисуя именно танки и ракеты и перечёркивая их красными крестами. Как вы считаете, большинство ваших коллег, в том числе из России – это люди, для которых важны социальные измерения искусства? Или всё-таки они про искусство ради искусства? И изменила ли российская война против Украины ситуацию?

– Есть и то, и другое. И мне кажется, что и то, и другое имеет право на существование. Не уверена, что "искусство ради искусства" звучит в данном случае как комплимент: сразу представляешь себе таких мало заинтересованных в ком-то либо, кроме самих себя, людей. Вы правы: не обязательно рисовать перечёркнутые танки, чтобы быть против войны. Хотя иногда непонятно, что вообще рисовать в такой ситуации, зачем вообще рисовать, как вообще рисовать? Я временно просто перестала дышать, это был большой шок. Сделала несколько чёрных работ, без танков и всего такого, большую серию про смерть, про пыль.

Безусловно, последние годы, во-первых, изменили людей, а во-вторых, изменили и парижский художественный пейзаж. Приехали художники, которые очевидным образом не могли оставаться в России. Эти люди очень много работают и занимаются искусством против войны. Есть в Париже художественные площадки, активно эту тематику продвигающие. Не могу сказать, что очень хорошо знаю всё, но была на многих выставках и каждый раз уходила со слезами. После начала войны я созвала большую кампанию своих друзей, не обязательно русских. Мы собирали средства и поддерживали жертв как войны в Украине, так и пострадавших от войны в Карабахе, которая тогда продолжалась - художники дарили свои работы донаторам, людям, которые готовы были жертвовать на такого рода благотворительность.

– Как вы выбираете технику письма, когда у вас рождается новый проект? Что является определяющим?

– Техника письма как нечто определяющее художественный замысел – иллюзия. То есть люди могут говорить: вот техничный художник, он страшный молодец. Но тут есть некоторая аберрация понятий, потому что техника не должна затмевать смысла проекта. Особенно если речь идет о художнике, который, как я, не очень рассказывает истории в своей живописи, я вообще стараюсь избегать литературы в живописи. На холсте остаётся много от восприятия, кое-что от памяти, кое-что от пульсации жизни, от ее движения. Возникает некое состояние, которое мне хочется передать, в котором я пребываю сама и с которым мне интересно работать. Продумывать, какова будет моя техника, начиная проект, для меня сложно, я этого не определяю заранее. То есть я не говорю себе: я сделаю именно вот так, наоборот, мне интересно экспериментировать, безусловно оставаясь в каком-то своем творческом пространстве.

Начинаю работать – и происходят какие-то неочевидные реакции, что-то смешивается, что-то течёт, вызывает следующий ход с моей стороны. Это даже больше, чем игра, это какая-то волшебная жизнь. Это то, что касается живописи, но я довольно много занимаюсь не чисто живописными проектами, в них живопись присутствует где-то в центре, но вообще это скорее пространственные инсталляции. Тогда я стараюсь сообразить немножко заранее: нужна ли мне, предположим, калька гигантского размера, или мне нужен странный брезент, или мне нужна какая-то особая бумага. В этом случае заранее приходится закладывать в проект какие-то техники.

– Назовите, пожалуйста, имена нескольких художников, которые для вас сейчас важны, с кем вы как-то координируете художественное видение?

– У меня долгой время был какой-то такой очень сильный, совершенно потрясавший меня контакт с Уильямом Тёрнером. Другой важный для меня художник – Билл Виола, он, увы, совсем недавно умер. Великий мыслитель и ужасно интересный человек, занимался только видео, фактически создал моду на видеоарт, хотя бессмысленно даже произносить это слово применительно к Виоле, столь широк был его диапазон. Не знаю, сейчас мне, например, важен Диего Веласкес. Извините, что он уже давно умер, но ровно сейчас он для меня бесконечно важен, вот срочно еду опять его смотреть. Ровно сейчас в этот список входит Дэвид Хокни, который вообще вызывает у меня массу вопросов. Он много работает на компьютере, на планшете, непонятно зачем, но он меня интригует, поэтому я его сейчас старательно изучаю. Всегда мне интересен Ансельм Кифер, он невероятно "тяжёл", и мне иногда кажется, что он представляет собой некую стихию – землю, камень, железо, что-то в этом духе. Ну я не знаю, еще упомяну замечательного Эль Анацуи, художника из Ганы, совершенно великого и ужасно интересного. Он делает гигантские, выглядящие как фантастические драгоценные ковры, инсталляции. У него есть очень осмысленная задача.

– Считается, что творческий человек творит в первую очередь ради собственно творчества. Хотя, наверное, не всякий, но давайте предположим, что такие все. Однако у всех есть жизнь за окнами мастерской, есть мода художественная, есть коммерческая составляющая. Вы следите за этой художественной модой, стараетесь учитывать ее в своей работе?

Художник может и имеет право продавать своё искусство

– Да, художественная мода существует, но она не одна определяет рынок. Представьте себе миллион маленьких сфер, которые одновременно висят в воздухе – и перед вами, и по сторонам, и даже за вами. Каждая из этих маленьких сфер-капель готова заявлять о себе как о новой художественной моде. Искусство превратилось во многие искусства, и странным было иметь претензию, чтобы говорить: вот это важно, а это нет. Мод очень много. В сущности это оправдано, потому что искусство развивается, так же, как развивается мир вокруг нас. Вы же видите, что в мире творится, да? Нет никакой направляющей мировой тенденции, искусство присутствует повсюду и в разных формах. Художников очень много, их в тысячу и в миллион раз больше, чем раньше. Или, может быть, мы просто про них больше знаем... Понятно, что коммерческие художники выполняют иную функцию, чем те люди, которые считают, что у них есть право поиска. Когда вы направляете свой инструмент восприятия на то, как прореагирует целевая аудитория на ваше произведение, то совершенно очевидно, что вы превращаетесь в зеркало этой целевой аудитории, правильно?

– То есть вы считаете, что коммерческое искусство – искусство без поиска?

– Я бы не стала высекать это в граните. Это только одна из особенностей коммерческого искусства, но оно ведь на самом деле может быть совершенно потрясающе интересным, забавным. Многое зависит от внешних обстоятельств, от характеристик времени, от возбуждения энтузиазма вокруг какого-то продукта, от способов его связи с окружающим миром. Дико же предлагать людям становиться отшельниками и избегать всего коммерческого! Вспомните историю с великим Марком Ротко, одним из моих любимейших мастеров, который вполне себе оформлял и залы ресторанов тоже.

Художник может и имеет право продавать своё искусство. Вопрос в том, является ли то или иное произведение искусством само по себе, вне того, заплатили за него или нет. Если вы создаёте произведения в заданной стилистике, такого-то размера, на такую-то тему, если ни один из ваших шагов как художника не свободен, но при этом вы согласны за это получать деньги и продолжаете это делать, да ещё не потому, что вот-вот умрёте от голода и вам необходимо хоть бы чуть-чуть заработать - ну вот тогда, наверное, ваше произведение становится таким искусством, в котором вряд ли можно отыскать какой-то поиск. У меня, даже если очень постараться, как-то плохо получается с таким коммерческим искусством. Мне настолько интересно заниматься тем, чем я занимаюсь (я правда просто не знаю ничего лучше!), что о внешних ограничениях мне сложно даже думать. И в то же время я ужасно радуюсь, когда мои работы покупают. Может, я теперь коммерческий художник, как вы думаете?

– Мощное влияние на весь художественный рынок и коммерческого, и некоммерческого искусства оказывает искусственный интеллект. Как вы относитесь к его вмешательству?

– Не стоит думать, что мы до конца понимаем про искусственный интеллект. Давайте вспомним середину XIX века и появление фотографии – окончилось всё бешеным кризисом в изобразительном искусстве конца столетия, который взорвался в начале XX века кучами всяких разных "-измов", от импрессионизма до дадаизма. Одну из функций художника заменили вначале фотоаппарат, потом кино, потом компьютер и так далее. Изображения, точно отображавшие реальность, до поры до времени позволили сохранять память о чем угодно. Художник был фиксатором действительности, эта функция за ним была закреплена множество лет, уж точно на протяжении всего периода существования классического искусства. И вдруг эта функция внезапно исчезла! Можно ли при этом сказать, что художественная жизнь затихла, умерла, что в живых остались только фотографы и кинематографисты? Я бы так не сказала. Нашлись люди, которые понимали, что бессмысленно штамповать картинки, которые фотоаппарат все равно способен исполнить лучше живого человека.

Паническая паника запаникованных паникёров пока безосновательна

Этот большой кризис суперинтересным образом оказался пережит; искусство очень сильно изменилось. Сейчас происходит процесс, который можно с этим сравнить, это я как очень-очень большой оптимист вам отвечаю. Перед нами безусловно открылась колоссальная возможность переориентироваться, изучить новые невиданные способы и формы работы, стать какими-то полуволшебниками. Вот есть такая канадско-китайская художница Сугвен Чанг, она рисует вместе с роботами. Меня она в свое время развеселила, показалось поначалу, что такое искусство никому не нужно. Но сейчас я понимаю, что это довольно интересно: наблюдаешь за некой флуктуацией действий человека, за его игрой с машиной. Есть масса аспектов этого нового искусства, в которых искусственный интеллект, и тут мы его берём в супербольшие кавычки, играет огромную роль.

Паническая паника запаникованных паникёров, которые считают, что теперь любую картину может нарисовать компьютер, пока безосновательна, я сейчас специально утрирую. Однако множество связанных с AI проблем, в том числе авторское право, находится в состоянии высочайшей турбулентности, мы сейчас проходим, как мне кажется, через вот это потрясающее цунами. Что с нами будет, когда мы из такой зоны выйдем, не совсем ясно. Но очевидно, что индивидуально каждый художник может и должен оставаться самим собой, ни в коем случае не теряя связи с новыми возможностями и технологиями. В ряде областей искусства мы легко можем выйти за привычные рамки – сценография, кино, здесь неограниченное поле возможностей. При этом люди, которых я невероятно уважаю, великие художники, тот же самый невероятный южноафриканец Уильям Кентридж, занимаются самыми разными видами искусства. Кентридж экспериментирует в том том числе с кинетическим искусством, рисует какие-то немыслимые мультипликации, делает потрясающие оперы. То есть он такой художественный человек, который делает много разного, но исходит из рисунка. Я думаю, что если искусственный интеллект конкретно Кентриджу поможет, то это будет только прекрасно. Вообще каждый художник должен бы, по крайней мере, поинтересоваться, может ли что-нибудь из области AI оказаться лично ему полезным.

– Вы используете новые технологии в своей работе?

Отсутствие человека "внутри" искусства меня очень пугает

– Поскольку я не работаю с компьютером – то есть я скорее художник, который продолжает работать в мастерской – мои инструменты остались прежними, но только по одной причине: потому что мне интересно работать именно так, как я работаю. Это такой важный внутренний компас. Но параллельно я занимаюсь разными другими вещами, не чистой живописью, в том числе сценографией и кино. И когда я сталкиваюсь с какими-то проектами, где AI уместен, то, конечно, иду ему навстречу. В частности, швейцарский фильм "Остров рабов" режиссера Жана-Даниэля Шнайдера, в производстве которого я участвовала (работала, в том числе, над декорациями), снят с активным применением AI. Там много суперинтересных спецэффектов, которые вступали с моими декорациями в самые неожиданные связи и отношения. Это странный кислотный фильм, ужасно интересный, ужасно экспериментальный, с текстом XVIII века, при этом сюжет развивается где-то в космосе. От такой коллаборации ты получаешь огромное удовольствие, потому что человек в данном случае не может получить яркого результата без взаимодействия с машиной.

Мне немного сложнее от мысли о том, что нас кто-то может полностью заменить в сфере искусства. Действительно: искусственный интеллект уже создаёт весьма убедительные образцы на всех уровнях, в литературе, в кино, в живописи. Полная автономия от художника, от создателя, кажется диковатой. По крайней мере, отсутствие "человека внутри" меня, например, очень пугает. Художник вообще, как мне кажется, в большой степени исследователь, в том числе жизни, но в первую очередь он инструмент этого исследования, он сам и его искусство. Что-то рассказать миру просто так, мне, например, сложно. Важнее транслировать, передавать, пропуская через себя, через свои чувства и свои ощущения некие формулировки, которые мы можем им дать с помощью нашего искусства. Собственно, в этом для меня смысл художественного акта. Мне кажется, тут очень важен человек. Может быть, как раз потому, что человек – странное существо, потому что он непостоянен и несовершенен, – рассказала Радио Свобода парижский художник Маша Шмидт.